こんにちは。

セカンドショップ、店主の橘です。

先日、福岡市博多区より歴史書関連の出張買取に伺いました。

約500点ほど買取させて頂いたのですが、

その中で、本日は「蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)」をご紹介します。

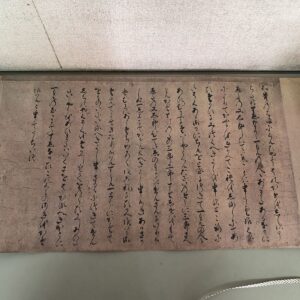

「蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)」は、鎌倉時代に実際に起こった元寇(げんこう)の戦いを描いた歴史絵巻です。

元寇とは、13世紀にモンゴル帝国(元)が日本に攻めてきた出来事のことで、1274年の「文永の役(ぶんえいのえき)」と1281年の「弘安の役(こうあんのえき)」の2回ありました。

この絵巻は、当時の武士・竹崎季長(たけざき すえなが)が自らの戦いぶりを幕府に訴えるために描かせたとされ、実際の戦闘の様子を非常にリアルに伝えています。

現在は国宝に指定され、東京国立博物館に所蔵されています。

今回買取させて頂いたものは、この蒙古襲来絵詞の複製で、昭和50年に福岡市教育委員会が制作したもの。

非売品ですので、入手は困難な品です。

蒙古襲来絵詞に描かれているのは、元軍が博多湾に上陸したときの激戦です。

画面には、甲冑に身を包んだ日本の武士たちが馬に乗り、弓矢や刀で必死に戦う姿が生き生きと描かれています。

一方の元軍(蒙古軍・高麗軍)は、火薬兵器「てつはう(鉄砲のような爆弾)」を使って攻撃しており、これが日本で確認できる最古の火薬兵器の記録とされています。

この「てつはう」が爆発して兵士が吹き飛ぶ場面は、当時としては非常に珍しい描写でした。

竹崎季長は肥後国(現在の熊本県)の武士で、元寇の際に勇敢に戦った人物です。

しかし、戦後の恩賞(報酬)が思うようにもらえなかったため、自分の活躍を幕府に認めてもらうために、この絵巻を作らせました。

つまりこの絵巻は、戦いの記録であると同時に「自分をアピールする嘆願書」のような意味も持っていたのです。

絵詞(えことば)というのは、「絵」と「詞(ことば)」、つまり絵と文章を組み合わせて物語を伝えるスタイルで、現代でいう「グラフィックノベル」のようなものといえます。

この絵巻は、単なる戦争記録であるという見方のみならず、

日本が外敵に立ち向かった「国難」の時代に、武士たちが何を感じ、どう生きたのかを伝えてくれる貴重な歴史資料だと感じます。

また、竹崎季長のような地方武士が、自分の功績を絵巻という形で残したことは、中世のPR文化の先駆けともいえます。

自分を見せる力、記録として残す意識は、現代のSNSやブログ文化にも通じる部分がありますね。

そんな貴重な書籍をお譲り頂き、本当にありがとうございました。

古い物でも”良いものは良い”と判断できるお店でありたいと思ったご依頼でした。

当店では福岡市を中心に、春日市、那珂川市、大野城市、太宰府市、筑紫野市にて古本の出張買取を行っています。

お気軽にお問い合わせください。